Wie kann Wissensmanagement erfolgreich eingeführt und nachhaltig betrieben werden?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat zur Beantwortung dieser Frage im Jahr 2013 einen Leitfaden veröffentlicht, der sich zwar explizit an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richtet, das dargestellte Vorgehensmodell ist jedoch so allgemein gehalten, dass es auch auf größere Organisationen anwendbar ist.

Einen ebenfalls sehr generischen Ansatz – der auch auf andere Themen als Wissensmanagement anwendbar ist – haben Dr. Angelika Mittelmann und Dr. Irene Häntschel mit dem K2BE-Ansatz entwickelt.

Denkaufgabe:

Was ist / könnte in Ihrer Organisation Anlass sein, Wissensmanagement einzuführen?

Wo sehen Sie ggf. Risiken?

Wer sind die Stakeholder für ein solches Vorhaben?

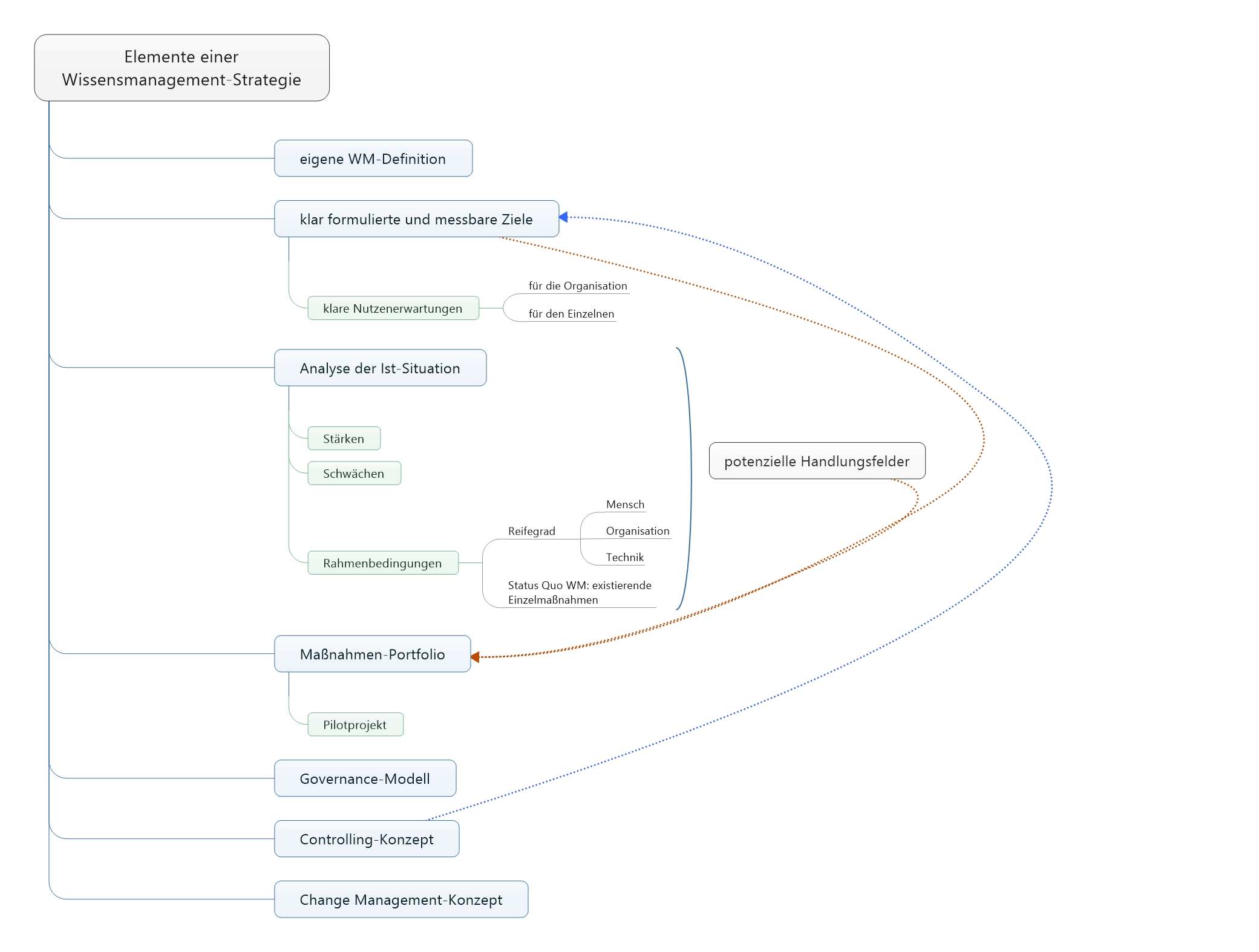

Wissensmanagement-Strategie als Grundlage

Grundsätzlich gilt: Um Wissensmanagement erfolgreich einzuführen, sollte es auf eine Wissensmanagement-Strategie gegründet sein. Eine solche Strategie schafft eine nachhaltige Legitimierung für Wissensmanagement und damit Akzeptanz und Motivation. Darüber hinaus ist sie die Grundlage für ein zielgerichtetes und aussagekräftiges Wissensmanagement-Controlling.

Wissensmanagement lebt vom Mitmachen. Nur wenn Mitarbeiter ihr Wissen teilen, kann Wissensmanagement erfolgreich sein. Partizipation ist damit ein wesentlicher Grundsatz. Es empfiehlt sich daher, die Wissensmanagement-Strategie in einem Team mit Vertretern aus möglichst allen betroffenen Bereichen sowie mit Vertretern des Managements zu erarbeiten. So ist sichergestellt, dass Ziele realistisch formuliert sind, die Ist-Analyse zutreffend ist und die Maßnahmen pragmatisch und angemessen sind. Darüber hinaus sind somit von Anfang an Mitstreiter in anderen Bereichen mit im Boot, die dort das Thema vertreten und vorantreiben.

Denkaufgabe:

Wer wäre bei Ihrem Wissensmanagement-Projektteam konkret mit an Bord?

Wichtige Schritte sind:

- Sicherstellen, dass seitens der Führung ein Mandat vorhanden ist, eine Wissensmanagement-Strategie zu erarbeiten.

- Klären, welche Erwartung die Führung an eine solche Strategie hat, schließlich wird diese als Entscheidungsgrundlage dienen.

- Ein interdisziplinäres Projektteam zusammenstellen.

- Workshops organisieren, um die Strategie gemeinsam zu erstellen.

- Strategie der Führung vorstellen und freigeben lassen.

Die Einführung von Wissensmanagement ist ein Projekt und sollte auch als solches – mit den notwendigen Ressourcen – aufgesetzt werden.

Natürlich kann Wissensmanagement auch gewissermaßen „von unten“ eingeführt werden über einzelne von Bereichen oder Mitarbeitern initiierte Maßnahmen. Diese Maßnahmen entfalten auch in der Regel in einem begrenzten Umfeld ihre Wirkung, doch selten organisationsweit und selten dauerhaft. Um Wissensmanagement nachhaltig einzuführen und das Nutzenpotenzial tatsächlich auszuschöpfen, braucht es eine Wissensmanagement-Strategie, die den Rahmen für die einzelnen Maßnahmen gibt und dafür sorgt, dass diese aufeinander abgestimmt sind und, wo möglich, ineinander greifen. Bestehende Einzelmaßnahmen sollten in diese Strategie, wo sinnvoll, integriert und keinesfalls „übergebügelt“ werden.

Denkaufgabe:

Sehen Sie in Ihrer Organisation solche Einzelmaßnahmen, die in eine umfassende WM-Strategie integriert werden sollten?

Begleiten Sie die Einführung von Wissensmanagement außerdem aktiv durch gezielte Kommunikation und Maßnahmen des Change Management. Übrigens: Die normativen Ziele aus der Wissensmanagement-Strategie sind ein guter Ansatzpunkt, um mit den Führungskräften Grundsätze einer wissensorientierten Führung zu diskutieren und sie dafür zu sensibilisieren.

Denkaufgabe:

Was zeichnet eine wissensorientierte Führung aus?

Wie würden Sie Führung heute in Ihrer Organisation beschreiben?

Weiterführende Materialien (wenn Sie etwas mehr Zeit investieren wollen):

In der Live Session zum Ende des ersten Moduls im WMOOC 2016 hat Dr. Angelika Mittelmann anregend und anschaulich über ihre Erfahrungen bei der Einführung von Wissensmanagement bei der voestalpine gesprochen. Die relevante Passage hinsichtlich der Einführung und verschiedener Lesson Learned beginnt ab

Min 11:35 (Gesamtdauer 51:01 Min):

Und auch in der Live Session zum Ende des 2. Moduls des WMOOC 2016 ging es mit Gabriele Vollmar um Fragen der erfolgreichen Einführung (Gesamtdauer 49:14 Min):

Kommentare/Hinweise:

Ergänzungs- o. Änderungsvorschläge hier in der XING-Diskussion, oder (notfalls, wenn kein XING-Account gewünscht) als eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).