Egal wo Ihr arbeitet, ob Verwaltung, Handwerk oder Wirtschaft. Dieses Praxisbeispiel wird Euch begeistern.

Kevin Perseis (Vorstand / Jugendleiter / QMB), erläutert in dieser Live-Session des Wissensmanagement MOOC 2019, wie sich konsequentes am Qualitätsmanagement ausgerichtetes Wissensmanagement erfolgreich in einem Freizeitverein umsetzen lässt.

Wenn man an diesem Praxisbeispiel sieht, wie konsequent, fachlich begründet und zielgerichtet Wissensmanagement, Management der Organisation und Qualitätsmanagement in einem Freizeitsport-Verein umgesetzt und gelebt werden, dann ist abschätzbar, welche machbaren Potentiale es noch in Unternehmen, Handwerksbetrieben, Organisationen und Verwaltungen gibt.

Zu sehen und zu verstehen, was ehrenamtlich in einem Freizeitverein möglich ist, ist das besondere Potential dieser Live-Session-Aufzeichnung. Vergleichen Sie es mit Ihrer eigenen Organisation.

Dieses Video sollten Qualitätsmanager und Wissensmanagerinnen ihrem Management zeigen, um zukünftig etwas einfacher mit ihren Argumenten und Vorschlägen überzeugen zu können. (Dauer: 48:29 min):

Inhalts-Index zum Video:

- 0:00 min : Begrüßung

- 0:36 min : Einführung + Steckbrief K.F.F. Mettenheim e.V.

- 1:33 min : Definitionen und Strukturen des Vereins

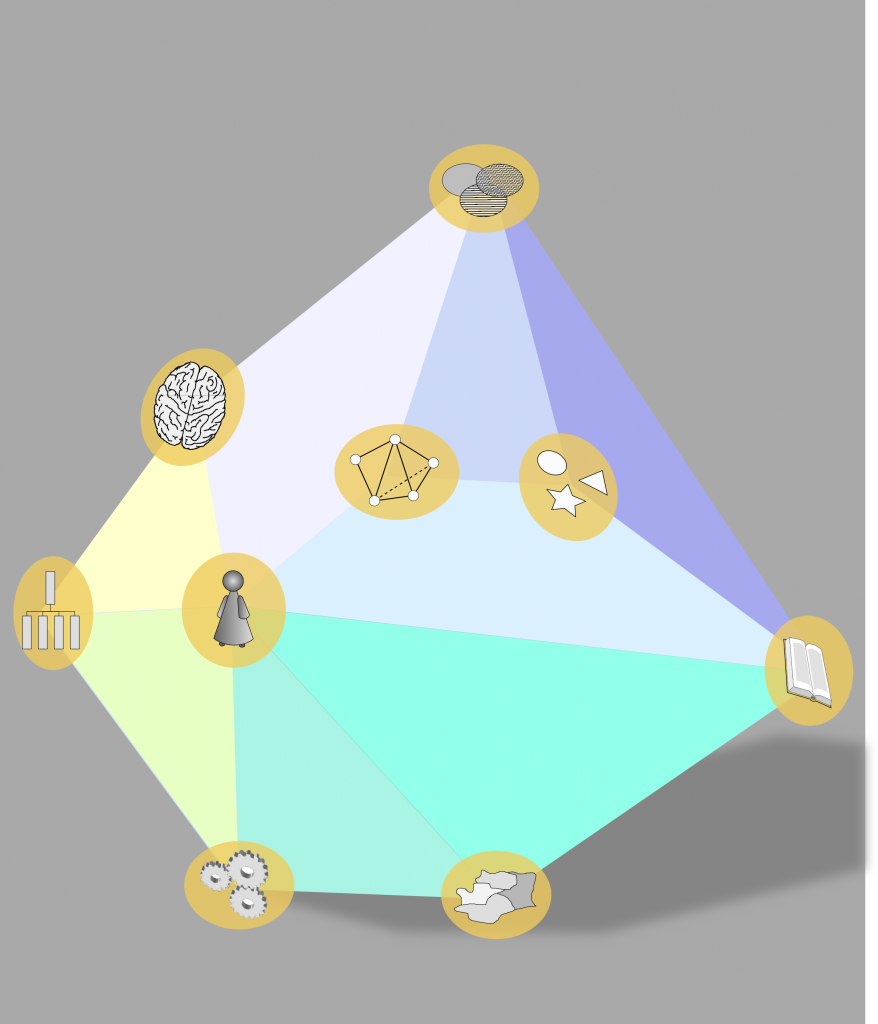

- 5:42 min : Wissensorganisation – Prozessorganisation

- 7:01 min : Wissensorientierte Organisationsführung und Organisationssteuerung

- 9:24 min : Vision + Strategie

- 12:07 min: Kennzahlen (Balanced Scorecard, KPS, Wissensbilanz)

- 15:14 min: Wissensorientierte Infrastruktur

- 19:08 min: Wissensgemeinschaften/Communities (z.B. IMS-Team)

- 20:20 min: Umgang mit Wissen in den Geschäftsprozessen

- 21:24 min: Kontinuierlicher-Verbesserungs-Prozess(KVP) von Geschäftsprozessen

- 22:22 min: Wissensmanagement in der Projektarbeit (z.B. Lessons Learned)

- 23:42 min: Leistungsverzeichnisse

- 24:51 min: Feedbackberichte

- 26:01 min: visuelles Management

- 26:46 min: individuelles Wissen und Qualifikation (Qualifikationsmatrix)

- 28:00 min: Funktionärs – Jahresgespräch

- 29:36 min: Ausscheiden von Wissensträgern + Einarbeiten neuer Funktionäre

- 30:40 min: Umgang mit Wissen in Partnerschaften

- 31:42 min: jährliche Fragebögen

- 32:41 min: Potentialberichte

- 33:24 min: Entwicklung – Freizeitprogramm Entstehungsprozess

- 34:03 min: Benchmark (Wissen über Markt und Wettbewerber)

- 34:59 min: Wissenstreppe im Verein

- 36:55 min: Fazit und Ausblick

- 39:57 min: Beginn Fragen & Antworten

- 40:07 min: Wer ist auf die Idee gekommen, den Verein wie ein gut gemanagtes Unternehmen zu steuern?

- 40:53 min: Was sind die Gründe für den Q.wiki Einsatz?

- 42:25 min: Was nutzt Ihr alles aus dem Q.Wiki?

- 43:23 min: Wie viele Stunden im Monat investiert Ihr in dieses Management?

- 44:05 min: Was ist Dein Hintergrund zum Wissensmanagement?

- 44:41 min: Was ist der geschätzte Aufwand um ohne beruflichen Background da hineinzuwachsen und womit sollte man beginnen?

- 46:06 min: Könnten andere Vereine von Euch Vorlagen bekommen, da viele der Dokumente doch komplex und aufwändig in der Ersterstellung sind?

- 46:57 min: Gibt es Widerstände gegen diese „komplexe“ Organisation und wenn ja, wie geht Ihr damit um?

- 47:51 min: Dank und Verabschiedung

Kommentare/Hinweise:

Wir freuen uns über Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge. Gerne per eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).

Erläuterung (Angelika Mittelmann):

Erläuterung (Angelika Mittelmann):