Die Umschreibungen „Storytelling im Wissensmanagement“ bzw. „Narratives Wissensmanagement“ bezeichnen den Einsatz von verschiedenen narrativen Methoden, um

a) (implizites) Wissen erfahrener Projektmitarbeiter und Experten zu heben,

b) es an Mitarbeiter von Folgeprojekten oder den Nachfolger eines Experten weiterzugeben, sowie

c) eine Wissensdokumentation zu erstellen, die das Wissen auch ohne den direkten Wissenstransfer auf ein Projektteam/einen Nachfolger möglichst umfassend bewahrt.

Dieser methodische Dreiklang ist im sog. „Storytelling-Prozess“ (auf narrata.de) näher definiert.

Das Live-Session Video von Christine Erlach aus dem WMOOC 2016 enthält ca. 20 min Vortrag zum Storytelling mit Schwerpunkt „narratives Storytelling“ und ca. 27 min F&A mit den Teilnehmern (Dauer 47 min):

Was ist das Besondere am narrativen Wissensmanagement?

Das Hauptaugenmerk des narrativen Wissensmanagement ist das implizite Wissen aus Projektteams und das Erfahrungswissen von ausscheidenden Experten. Natürlich wird auch das explizite Wissen mit erfasst, doch die benutzten narrativen Methoden (s.u.) heben zusätzlich jene Wissensbereiche, die noch nicht in Worte gekleidet sind, die mitunter dem Wissensträger selbst nicht bewusst vorliegen.

Der Weg zu diesen impliziten Wissensinhalten führt über die Erzählungen der Wissensträger zu bestimmten kritischen, emotional bedeutsamen Ereignissen, in denen sie im konkreten Problemlösen „ihre Erfahrungen machten“ – Erfahrungswissen entsteht nämlich genau so, im konkreten Handeln in emotional bedeutsamen Situationen! Daher ist das Besondere am Storytelling-Ansatz, diese Erzählungen zu besonderen Situationen zu heben und anschließend nach ihren Kerninhalten auszuwerten (Storytelling-Prozess Phase 1).

Sobald die verborgenen Wissensinhalte in den Erzählungen gehoben wurden, gilt es, eine geeignete Form zu finden, dieses Wissen wieder an andere Wissensnehmer weiterzugeben (Storytelling-Prozess Phase 2 und 3). Hierbei bieten sich natürlich auch wieder narrative Formate in Workshops und in der Dokumentation an.

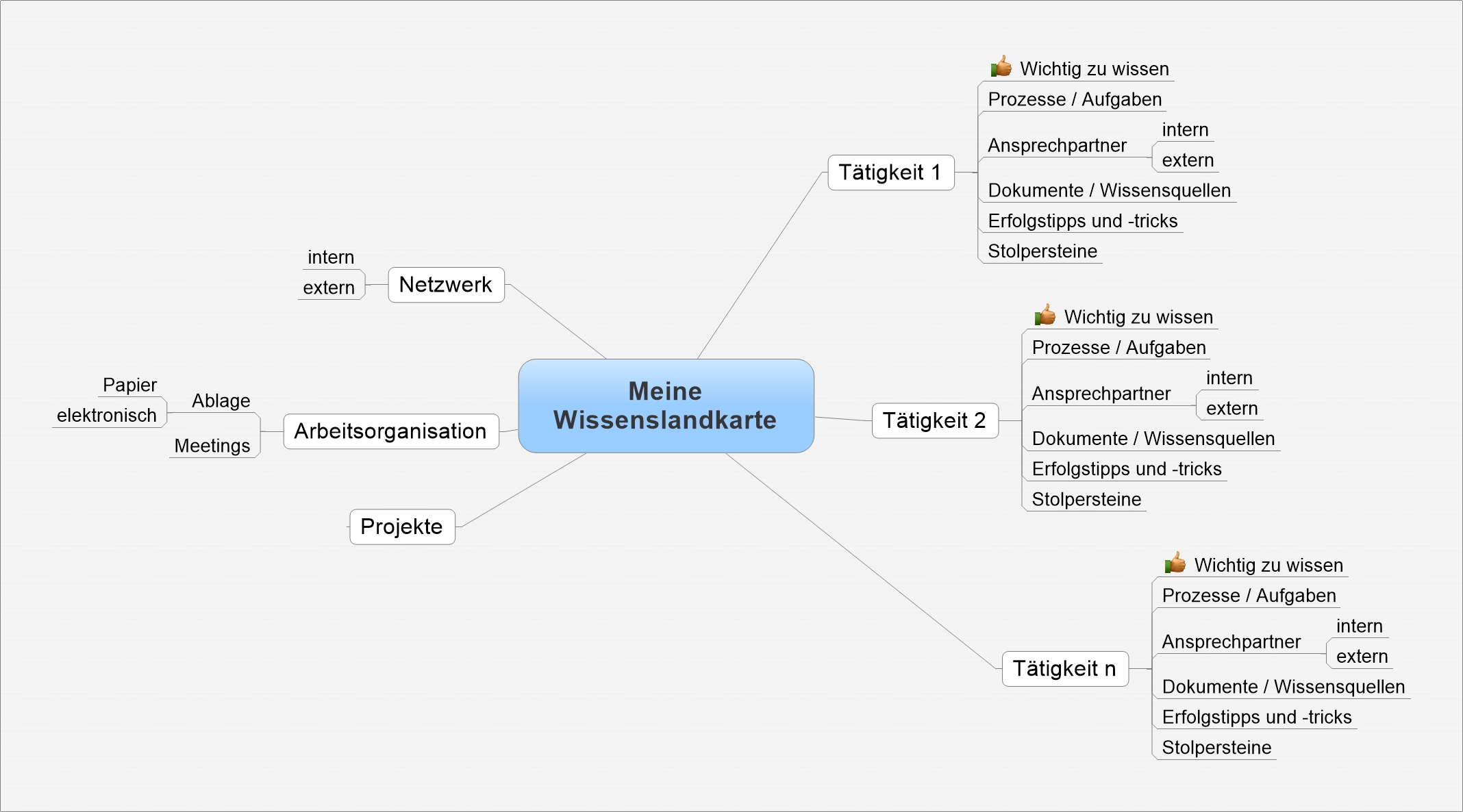

Beim Wissenstransfer mit ausscheidenden Fach- und Führungskräften mit hohem Expertenstatus sind aber in der Regel strukturiertere Darstellungsformen besser geeignet, wie etwa MindMaps (siehe unten zu den Besonderheiten der Wissensdokumentation).

Welche narrativen Methoden werden eingesetzt?

„Narrative Methoden“ ist ein Sammelbegriff für zum Teil sehr verschiedene methodische Ansätze, die aber alle auf den Grundannahmen des narrativen Management (s.u.) ansetzen und in den Sozialwissenschaften verankert und fundiert sind. Die im Storytelling-Prozess angewendeten narrativen Methoden sind im Wesentlichen:

In welchen Denkmodellen ist der Einsatz von narrativen Methoden im Wissensmanagement einzuordnen?

Die Arbeit mit narrativen Methoden folgt einer übergeordneten neuen Anschauung auf Management und Wissensarbeit. Am besten kann man sie umschreiben als systemisch-konstruktivistisch geprägte Herangehensweise an Menschen und deren Wirklichkeitskonstruktionen in deren sozialen Systemen und Interaktionen. „Wissen“ ist also eine Frage der gemeinsamen Aushandlung und kein objektiv festzulegendes Gut und ist darüber hinaus in aller Konsequenz nicht trennbar vom Wissensträger:

- Das bedeutet zum einen, dass alle Versuche von Wissensdokumentation einer Wissenskommunikation unterlegen sind.

- Zum anderen muss die Wissensdokumentation derart gestaltet werden, dass der Wissensnehmer sich wiederum das Wissen selbst konstruieren kann. Dies gelingt auf 2 möglichen Wegen:

- Entweder durch das Bewahren von möglichst viel Kontextinformationen aus der Situation, in der sich der Wissensträger Erfahrungswissen aneignete – hier bieten sich MindMaps an, die zu den einzelnen Ästen Passagen im O-Ton des Wissensträger anbieten, in denen der Experte die kritische Situation, in der er Erfahrungswissen erwarb, erzählt.

- Oder durch ein narratives Format, das das schwer zu fassende Erfahrungswissen in eine neue Geschichte packt, die Auseinandersetzungsfläche für Team-Workshops oder Führungskräftetrainings ist – hier eignen sich besonders Comics oder andere fiktive Settings, da sie die nötige humorvolle Distanz zum behandelten Thema schaffen, um selbstkritisch das eigene Verhalten zu reflektieren: Ein Beispiel aus einen narrativen Projekt-Debriefing bei einem deutschen Triebwerksbauer: „Digital Storytelling Film NARRATA bei MTU Aero Engines“ (3:01 min, NARRATA Consult)

Der narrative Zugang auf Organisationen geht weit über die bloße Aufgabe der Wissenserfassung und – weitergabe hinaus – für einen Überblick über die verschiedenen Aufgabenbereiche des „narrativen Management“ siehe www.narratives-management.de.

Weiterführende Links (optional):

- Zur Unterscheidung von narrativen und strukturierten Wissenstransfer-Ansätzen (wissensdialoge.de)

- Zum narrativen Wissenstransfer-Ansatz (wissensdialoge.de)

- Wichtige Begriffe rund um narratives Wissensmanagement im „Narrativen Lexikon“

- Zu Erzähltechniken und zum Dialog als sehr wirkungsvolle Instrumente der Wissensweitergabe, siehe den Europäischen Leitfaden zur erfolgreichen Praxis im Wissensmanagement ab S. 44

Kommentare/Hinweise:

Ergänzungs- o. Änderungsvorschläge hier in der XING-Diskussion, oder (notfalls, wenn kein XING-Account gewünscht) als eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).