Alle Beiträge von Gabriele Vollmar

Geschützt: Transferampel

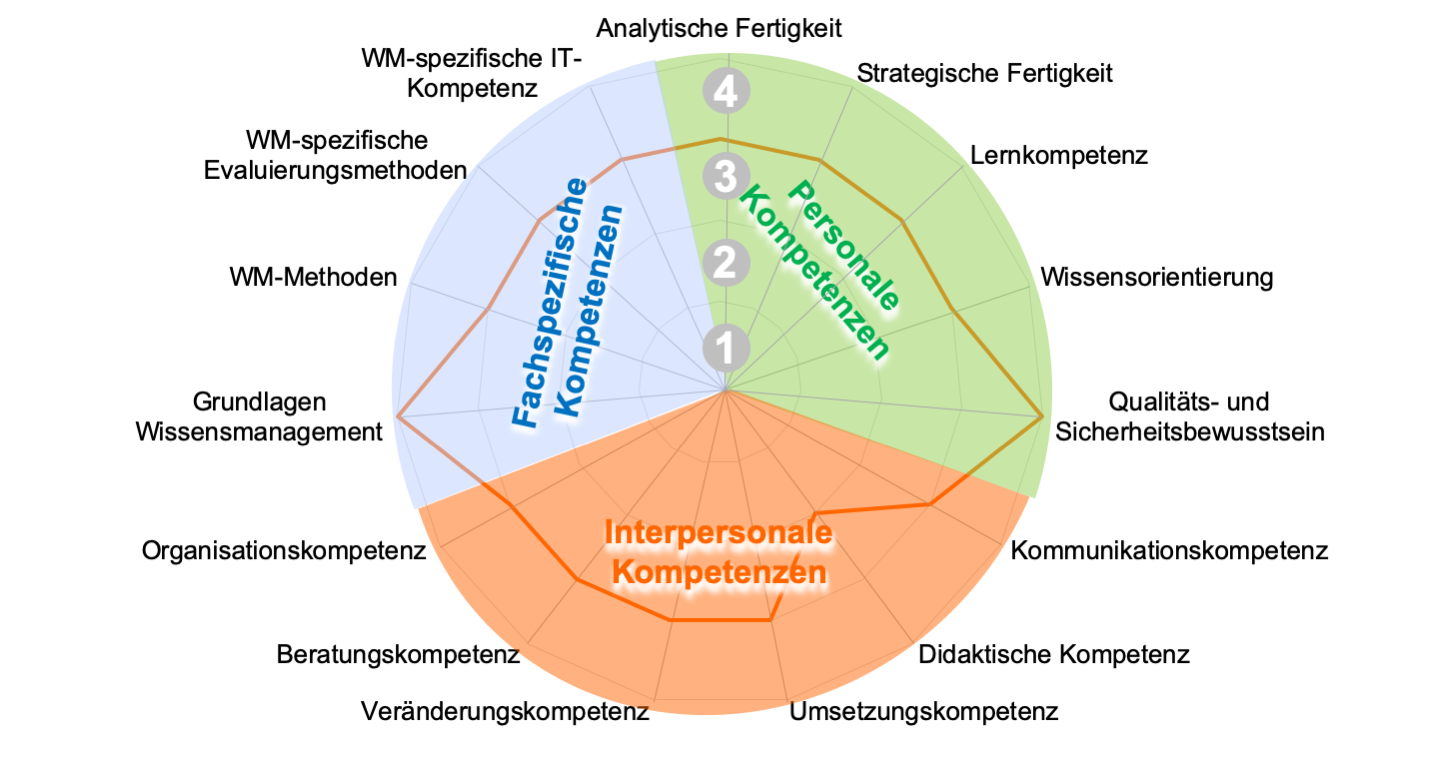

Bridging Epistemology Framework

In ihrem Aufsatz Bridging Epistemologies: The

Generative Dance Between Organizational Knowledge and

Organizational Knowing. (In: Organization Science, 10(4), S. 381-400.) stellen Cook und Brown „die Epistemologie des Besitzes in Frage“: Traditionell wird Wissen als statische Ressource betrachtet, die Einzelpersonen oder Organisationen besitzen, ansammeln, speichern und übertragen können. Diese Perspektive konzentriert sich oft auf Wissen als Objekt, etwas Explizites und im menschlichen Geist Enthaltenes. Im Englischen verwenden die Autoren hierfür den Begriff ‚knowledge‘.

Cook und Brown schlagen eine „Epistemologie der Praxis” vor, die „Wissen als einen dynamischen, handlungsorientierten Prozess“ betrachtet. Anstelle von Wissen als statischer Einheit wird „Wissen” als Verb beschrieben, als etwas, das man *tut*, das untrennbar mit der Praxis verbunden ist und sich durch die Beteiligung an sinnvollen Handlungen im individuellen und gruppenbezogenen Kontext entfaltet. Im Englischen verwenden sie den Begriff ‚knowing‘. Diese Perspektive erkennt den sozialen, kontextabhängigen, mehrdeutigen und dynamischen Charakter von Wissen an.

Mit ihrem Framework wollen Cook und Brown den Gegensatz zwischen ‚Wissen als Objekt‘ und ‚Wissen als Prozess‘ überbrücken und das Zusammenspiel von Wissen betonen. Im Mittelpunkt steht „Wissen als Handeln“, was bedeutet, dass Wissen durch diese Interaktionen kontinuierlich geschaffen und dynamisch angewendet wird. Der „generative Tanz“ aus dem Titel des Aufsatzes impliziert, dass diese verschiedenen Formen des Wissens nicht miteinander konkurrieren, sondern sich gegenseitig befähigen:

- Explizites individuelles Wissen (Konzepte):

Formale Wissensstrukturen wie Theorien, Modelle und Rahmenwerke, die Einzelpersonen entwickeln und nutzen. - Explizites kollektives Wissen (Geschichten):

Gemeinsame organisatorische Narrative, Cases und Geschichten, die ein gemeinsames Verständnis innerhalb von Gruppen schaffen. - Implizites individuelles Wissen (Fähigkeiten):

Persönliche Kompetenzen, Erfahrungen und intuitives Know-how, das durch Praxis erworben wurde. - Implizites kollektives Wissen (Verhaltensmuster/ soziale Praktiken):

Kollektives, kulturell verankertes Wissen, wie organisatorische Konventionen, spezifische Sprachen oder Kommunikationsmedien, das das Verhalten und die Normen einer Gruppe prägt.

Implikationen für Organisationen

Der „generative Tanz” ermutigt Organisationen, alle vier Formen des Wissens anzuerkennen und auszugleichen. Er fördert die Schaffung eines sich gegenseitig befähigenden Umfelds, in dem Wissen ein aktiver, sich entwickelnder Prozess ist, anstatt Wissen lediglich als Wettbewerbsressource zu betrachten. Dieser ganzheitliche Ansatz ist, laut Cook und Brown, entscheidend für organisationales Lernen, Innovation und Wissensmanagement, da er anerkennt, dass effektive Entscheidungsfindung und Problemlösung sowohl auf strukturiertem (explizitem) als auch auf in der Praxis verankertem (implizitem) Wissen beruhen, und zwar sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene.

Konkret bedeutet dies, dass es weniger um Management als aum Facilitation geht und sich die beiden grundlegenden Strategien ‚Kodifizierung‘ und ‚Personalisierung‘ im Umgang mit Wissen ergänzen.

Im Kontext anderer Modelle

- Ähnlich wie beim SECI-Modell betonen Cook und Brown die dynamische Interaktion zwischen explizitem und implizitem Wissen. Sie betrachten dieses Zusammenspiel aber weit weniger technokratisch (Umwandlung von implizit nach explizit…), ein verbreiteter Kritikpunkt am SECI-Modell.

- Wie beim Münchner Modell liegt ein Fokus auf der Dynamik des Wissens und seinen beiden Polen zwischen Information (Besitz) und Handlung (Praxis).

- Hinsichtlich des Primats der Gestaltung von Rahmenbedingungen gegenüber der direkten Steuerung von Wissen ist es nahe beim Wissensgarten.

Dieses mit der KI Notebook LM auf Grundlage von Fachartikeln zu Cook und Brown generierte Video bringt es nochmals auf den Punkt (Dauer 7’11 Min., in englischer Sprache)

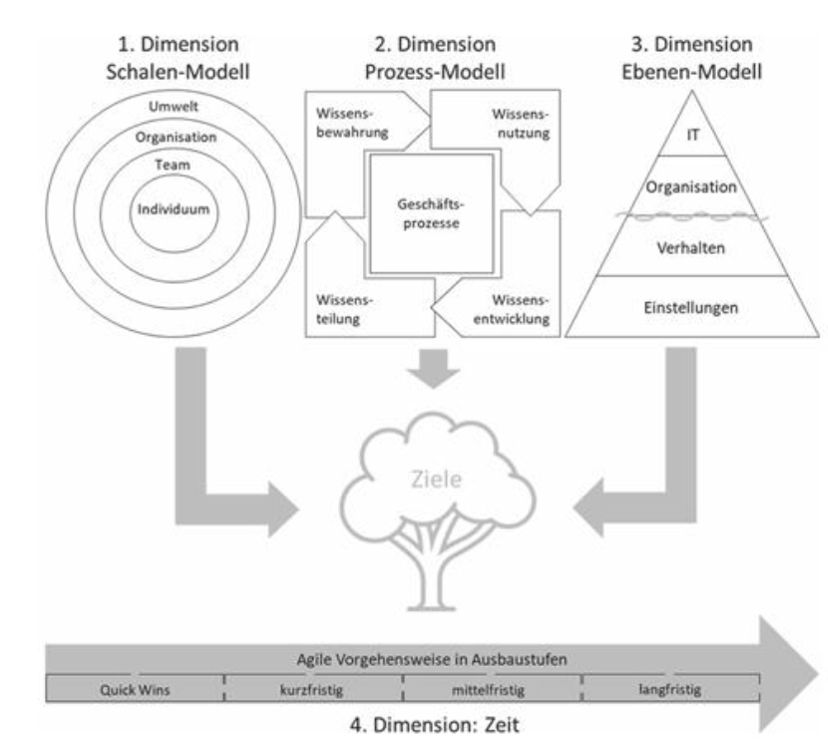

WM4-Modell

Das WM4-Modell von Michael Müller (vgl. Müller, Michael (2022) Wissensmanagement klipp und klar. Wiesbaden) versucht eine Integration von 3 grundlegenden Modellen:

Das Schalen-Modell stellt dar auf welchen Ebenen innerhalb und mit der Ebene ‚Umwelt‘ auch außerhalb der Organisation Wissensmanagement die Wissensarbeit potenziell unterstützt. Es referenziert mit der angedeuteten Dynamik zwischen Individuum, Gruppe und Organisation das SECI-Modell.

Das Prozess-Modell fokussiert auf diejenigen Prozesse des Bausteine-Modells, welche die eigentlichen Geschäftsprozesse unterstützen und sorgt damit für die Verankerung des Wissensmanagements in der geschäftlichen Tätigkeit der Organisation.

Das Ebenen-Modell unterscheidet zwischen einer ‚weichen‘ Ebene (Verhalten/Einstellungen in Bezug auf das Kulturmodell von Edgar Schein) und einer ‚harten‘ Ebene (Organisation und IT-Tools). Insgesamt greift es die Idee des MOT-Modells auf und sensibilisiert für die verschiedenen Handlungsebenen.

Alle Dimensionen sollen auf die Unternehmensziele ausgerichtet sein.

Ergänzt wird das Modell durch die Dimension Zeit, welche die Einführung von Wissensmanagement in Ausbaustufen unterstützen soll.

Insgesamt ist das Modell gedacht als Unterstützung für eine Ist-Analyse sowie die Planung der schrittweisen Implementierung von Wissensmanagement.

Journal Club

Journal Club bezeichnet eine Gruppe von Personen, die sich regelmässig zum Austausch treffen, ähnlich einer Community. Bei jedem Treffen steht entweder ein einzelner relevanter Fachartikel zum Thema im Fokus oder eine komplette Fachzeitschrift, den/die alle Club-Mitglieder im Vorfeld des Treffens gelesen haben.

Es gibt ein paar organisatorische Rahmenbedingungen, die den Journal Club begleiten:

- Häufigkeit der Treffen?

- Format (in Präsenz oder virtuell)?

- Eher ein Artikel im Fokus oder eine gesamte Zeitschrift?

- Wie viel Zeit wird für die Lektüre gegeben, d.h. wie lange vor dem Treffen wird der Artikel/ die Zeitschrift verschickt?

Journal Clubs helfen dort, wo ein Themengebiet sich dynamisch entwickelt, sich auf dem Laufenden zu halten. Während des Treffens werden Erkenntnisse und Meinungen zum Artikel ausgetauscht, die Relevanz für das eigene Arbeitsgebiet diskutiert usw. Entweder am Ende des Treffens oder in der Zeit zwischen den Treffen wird festgelegt, was bis zum nächsten Mal von allen gelesen werden soll.

Warum ist ein Journal Club sinnvoll?

- Wissensaktualisierung

- Kritische Reflexion

- Austausch & Vernetzung

- Verbesserung der Praxis

Hier ein Praxisbeispiel für einen Journal Club des Klinikums Karlsruhe. Vor allem in klinischen und pflegenden Bereichen gibt es die Methode des Journal Clubs schon lange, um neue Erkenntnisse in die praktische Anwendung zu übertragen. Mehr und mehr ist die Methode aber auch in anderen Bereichen, wie dem Wissensmanagement zu finden.

Wie kann ich einen Journal Club aufbauen?

Praktische Tipps anhand des oben genannten Beispiels:

- Beziehe die Führungskraft der Abteilung in die Implementierung mit ein

- Wer ist die Zielgruppe?

- Was sind die Themen?

- Wo und wann findet er statt?

- Konzepte vereinfacht darstellen, um einen allgemeinen Überblick zu schaffen

- Für die Moderation Fragen vorbereiten, die zusammen diskutiert werden können

- Vor der Präsentation einen Themenfokus setzen, um eine Diskussionsrichtung vorzugeben

Du willst einen eigenen Journal Club starten oder dich gekonnt in einen bereits existierenden einbringen? Hier ist ein anfängerfreundliches Video von Andy Stapelton „Mastering the Art of Journal Club Presentation“ (Dauer: 15:10 Min. [englisch original])

Kommentare/Hinweise:

Wir freuen uns über Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge. Gerne per eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).

KI für das persönliche Wissensmanagement

Vor allem die generative künstliche Intelligenz kann im persönlichen Wissensmanagement die Rolle einer fleißigen und engagierten Assistenz übernehmen und uns Wissensarbeitende in einigen Bereichen gut entlasten – damit mehr Zeit für die wirklich kniffligen Fragen und kreativen Aufgabenstellungen bleibt.

Hinweis: Da sich die KI-Tools sehr dynamisch entwickeln und wir mit dem freien Kursbuch neutral bleiben wollen, nennen wir keine Tool-Beispiele. Aber sicher kennst du bereits zahlreiche KI-Anwendungen.

Die Live-Session „Wissensmanagement x KI – Macht generative KI das persönliche Wissensmanagement 50% produktiver?“ aus dem WMOOC 2025 gibt einen sehr guten Einblick in die aktuellen unterstützdenden Möglichkeiten von KI (Dauer: 1h 19min):

Informationsrecherche und -filterung

KI kann über eine Intelligente Suchfunktionen, die kontextbezogen arbeitet, dabei helfen, relevante Informationen aus großen Datenmengen schnell zu finden. Sie kann lange Inhalte zusammenfassen und/oder strukturieren und/oder vergleichen. Und sie kann Vorschläge für weiterführende Quellen oder verwandte Themen machen.

Wissensorganisation

KI-gestützte Tools können auf Basis einer semantischen Inhaltsanalyse Inhalte kategorisieren, verschlagworten (automatisches Tagging) und ggf. in Wissensdatenbanken einpflegen.

Content-Erstellung und -Transformation

Generative KI kann dabei helfen, Inhalte zu erstellen oder zu überarbeiten, z. B. Textentwürfe für Präsentationen, Berichte oder Blogposts, Visualisierungen, Videos, Podcasts, Mindmaps oder Übersetzungen und Lektorate zur sprachlichen Optimierung der eigenen Texte. KI kann außerdem Informationsformate umwandeln (z. B. Text in Podcast) oder Audio transkribieren.

Sparringspartnerin

Eine KI kann bei der Reflexion und Entscheidungsfindung unterstützen. Z.B. indem man ihr die eigenen Überlegungen schildert und um ein Feedback bittet oder nach Alternativen fragt. Oder indem man die KI eine Pro-und-Kontra-Liste erstellen lässt. Zur Vorbereitung auf eine Diskussion oder Präsentation, eine Prüfung oder eine Verhandlung kann man die KI bitten die eigenen Argumente und Thesen zu hinterfragen und Gegenargumente zu liefern. Ebenso kann sie dabei helfen neue Ideen zu entwickeln.

(Lern)Coach

KI kann als persönlicher Lerncoach agieren, z. B. persönliche Lern- oder Trainingspläne basierend auf dem jeweiligen Wissens- oder Leistungsstand erstellen, Wiederholungsmechanismen etablieren (z. B. Spaced Repetition) oder Quiz- und Übungsfragen zur Selbstüberprüfung erzeugen.

Gedächtnisstütze und Erinnerungen

KI kann dich an wichtige Inhalte oder Aufgaben erinnern:

– Automatisierte To-do-Listen mit Kontextbezug

– Verknüpfung von Informationen mit Kalenderereignissen

– Vorschläge für Wiederholung oder Vertiefung

Wie immer gilt auch hier: Vorsicht und Kontrolle:

- Datenschutz: Achte darauf, welche persönlichen Daten du mit KI-Tools teilst.

- Qualitätssicherung: KI kann Fehler machen – prüfe wichtige Inhalte kritisch.

- Kontrolle: Behalte die Kontrolle über deine Inhalte.

Weiterführende Informationen:

Im WMOOC 2023 gab es eine tolle Live Session mit Barbara Geyer von der Hochschule Burgenland zu Erfahrungen mit KI im persönlichen Wissensmanagement:

Künstliche Intelligenz für die persönliche Wissensarbeit (Live Session)

Kommentare/Hinweise:

Wir freuen uns über Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge. Gerne per eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).

Risiken von KI

KI bietet sowohl für das organisationale als auch das persönliche Wissensmanagement ein großes Potenzial. Doch sind damit auch große Risiken verbunden, aus denen sich oft Bedenken und Skepsis von Mitarbeitenden bei der Einführung von KI-Lösungen speisen und die bei einer Einführung – nicht nur aus diesem Grund – berücksichtigt werden müssen:

- Verlust von Kontrolle und Transparenz

KI-Systeme – insbesondere solche auf Basis von Deep Learning – sind oft so genannte Black Boxes. Ihre Entscheidungen sind für Menschen schwer nachvollziehbar, was zu einem Verlust an Kontrolle und Vertrauen führen kann. - Verbreitung von Desinformation

Generative KI kann täuschend echte Texte, Bilder oder Videos erzeugen – was die Verbreitung von Fake News, Deepfakes und Manipulation erleichtert. - Datenschutz und Informationssicherheit

KI-Systeme benötigen große Datenmengen – oft auch personenbezogene. Es besteht das Risiko, dass:

– sensible Daten ungewollt preisgegeben werden,

– Datenschutzvorgaben (z. B. DSGVO) verletzt werden,

– oder Systeme durch Prompt Injection oder andere Angriffe kompromittiert werden. - Diskriminierung und Verzerrung (Bias)

KI-Systeme übernehmen oft unbewusst Vorurteile aus den Trainingsdaten. Das kann zu diskriminierenden Entscheidungen** führen – etwa bei Bewerbungen, Kreditvergabe oder polizeilichen Prognosen. - Abhängigkeit und Kompetenzverlust

Wenn Organisationen oder Einzelpersonen sich zu stark auf KI verlassen, kann dies zu einem Verlust menschlicher Kompetenzen führen – z. B. im Schreiben, Denken oder Entscheiden. - Ethische und rechtliche Grauzonen

Viele KI-Anwendungen bewegen sich in einem regulatorischen Graubereich. Es fehlen (noch) klare Regeln für Haftung, Verantwortung und ethische Grenzen .

Das EU KI-Gesetz (AI Act)

Um den oben genannten Risiken zu begegnen und Organisationen und Individuen Rechtssicherheit im Umgang mit KI zu geben, hat die Europäische Union im Sommer 2024 den EU AI Act verabschiedet, der im August 2026 vollständig in Kraft tritt.

Die wesentlichen Punkte werden in diesem Video erklärt (Dauer 7’24 Min.):

Daraus ergeben sich für Organisationen, die KI entwickeln oder einsetzen einige Handlungsempfehlungen:

- Schult eure Mitarbeitenden im Umgang mit KI.

- Prüfe, ob eure KI-Anwendungen unter den AI Act fallen.

- Klassifiziere die Systeme nach Risikokategorien.

- Erarbeitet eine Compliance-Strategie.

- Dokumentiert die KI-relevanten Prozesse und Datenquellen.

Die oben genannten Punkte sind eine Zusammenfassung mehrerer Studien:

TÜV Nord – Risiken der KI

UNESCO-Empfehlung zur Ethik Künstlicher Intelligenz

MENA Editors Network: Die 10 größten KI-Risiken

Anekdotenzirkel

Ein Anekdotenzirkel (engl. anecdote circle) ist eine Methode des so genannten narrativen Wissensmanagements zum Weitergeben von eher implizitem Wissen.

Dazu wird eine kleine Gruppe von 4-12 Personen eingeladen, die alle Erfahrungen in einem ähnlichen Thema gemacht haben. Durch Fragen eines Moderators oder einer Moderatorin werden die Teilnehmenden angeregt, Anekdoten zu erzählen, also kurze Geschichten zu Erlebnissen aus dem persönlichen Organisationsalltag oder auch Anekdoten, die in der Organisation dazu im Umlauf sind. Der:die Moderator:in zeichnet diese auf.

Ablauf

- Vorbereitung

Zunächst werden alle Aspekte, die zu einem übergeordneten Thema (definiert i.d.R. der Auftraggeber) einfallen gesammelt, geclustert und gelabelt. Dann werden maximal 3 Cluster, also Themen, für den Anekdotenzirkel ausgewählt, z. B. Betriebsklima, Führungskultur, Belobigungen.

Im nächsten Schritt werden die Teilnehmenden am Anekdotenzirkel identifiziert. Alle sollten möglichst persönliche Erfahrungen zu den gewählten Themen gemacht haben und die Gruppe möglichst divers, jedoch aus derselben Hierarchieebene, zusammengesetzt sein. Dann wird eingeladen, und zwar möglichst motivierend, denn die Teilnahme an einem Anekdotenzirkel ist freiwillig.

Nun werden schon einmal Fragen formuliert, die passend zu den Themen anregen Anekdoten zu erzählen. Es ist empfehlenswert hierbei Begriffe zu verwenden, die in der Organisation bekannt sind. Die Fragen sollen außerdem Emotionen hervorlocken (Anekdoten haben eine starke emotionale Komponente). Wichtig ist, Emotionen sowohl in eine positive als auch eine negative Richtung anzuregen, um beim Anekdotenzirkel keine Richtung vorzugeben. Außerdem sollten die Fragen in einen Kontext, ein Bild, eine kurze Geschichte eingebettet sein: Stell dir vor… - Erzählsequenz

Die Teilnehmenden sollten sich um einen (runden) Tisch gruppieren können, auf dem das Equipment für die Audioaufzeichnung schon bereit steht. Getränke und eine Kleinigkeit zu essen schaffen außerdem eine lockere Atmosphäre.

Der:die Moderator:in begrüßt die Teilnehmenden , erläutert das Ziel, die bis zu 3 Themen für den Anekdotenzirkel und 3 Grundregeln:

– Konzentriere dich auf das Erzählen von Beispielen, persönlichen Erfahrungen, Anekdoten!

– Lass die anderen ihre Anekdoten in Ruhe erzählen!

– Widersprich keiner Anekdote, sondern erzähle einfach deine Version einer Geschichte im Anschluss!

Im Anschluss stellen sich dann zunächst einmal alle vor. Dann geht es mit der ersten anekdotenauslösenden Frage los. Wenn keine:r den Anfang machen möchte, erzählt der:die Moderator:in die erste eigene Anekdote.

Der:die Moderatorin greift möglichst wenig ein, sondern lässt die Gruppe ihren Rhythmus finden – und achtet auf das Funktionieren der Aufzeichnung.

Ein Anekdotenzirkel dauert ungefähr 90 Minuten. - Abschluss

Zum Schluss wählen die Teilnehmenden gemeinsam die 3 Anekdoten aus, die am meisten berührt haben. Diese werden im Anschluss transkribiert und in angemessener Form in die Wissensbasis der Organisation überführt. Der:die Modertor:in erläutert noch, was genau mit den ausgewählten Anekdoten passieren wird.

Referenzen / weiterführende Literatur

Callahan, S.; Rixon, A.; Schenk, M. (2006) The Ultimate Guide to Anecdote Circles, eBook https://www.anecdote.com/pdfs/papers/Ultimate_Guide_to_ACs_v1.0.pdf

Mittelmann, A. (2019) Wissensmanagement wird digital. BoD Norderstedt

Kommentare/Hinweise:

Ergänzungs- o. Änderungsvorschläge als eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).

Journey Mapping – Project Journey

Ziel von Journey Mapping ist es, Wissen zu gewinnen durch die Visualisierung von „Reisen“.

Das größte Einsatzgebiet ist sicher Customer Journey Mapping. Damit werden von Unternehmen Kundenreisen unter die Lupe genommen, um Verbesserungspotenzial zu erkennen. Genauso können auch geplante neue Kundenreisen in der Entwicklung veranschaulicht werden (mehr zur Customer Journey). Man externalisiert damit also Wissen über einen Ablauf und kann es im Unternehmen nutzen und weitergeben.

Mit Journey Mapping ist eine sehr anschauliche Visualisierung möglich. Man erhält eine Wissenslandkarte. So werden Überblick und Detail gleichzeitig zugänglich.

Diese Methode kann man für Produkte und Services nutzen. Ein interessantes Beispiel zeigen Hannah McKelvey and Jacqueline L. Frank in ihrem Artikel „Improving Onboarding with Employee Experience Journey Mapping: A Fresh Take on a Traditional UX Technique“. Sie haben neue Mitarbeitende zu ihren Erfahrungen im Einstieg interviewt. Das so externalisierte Wissen wurde dann in Journey Maps übertragen. Damit kann das Onboarding optimiert werden.

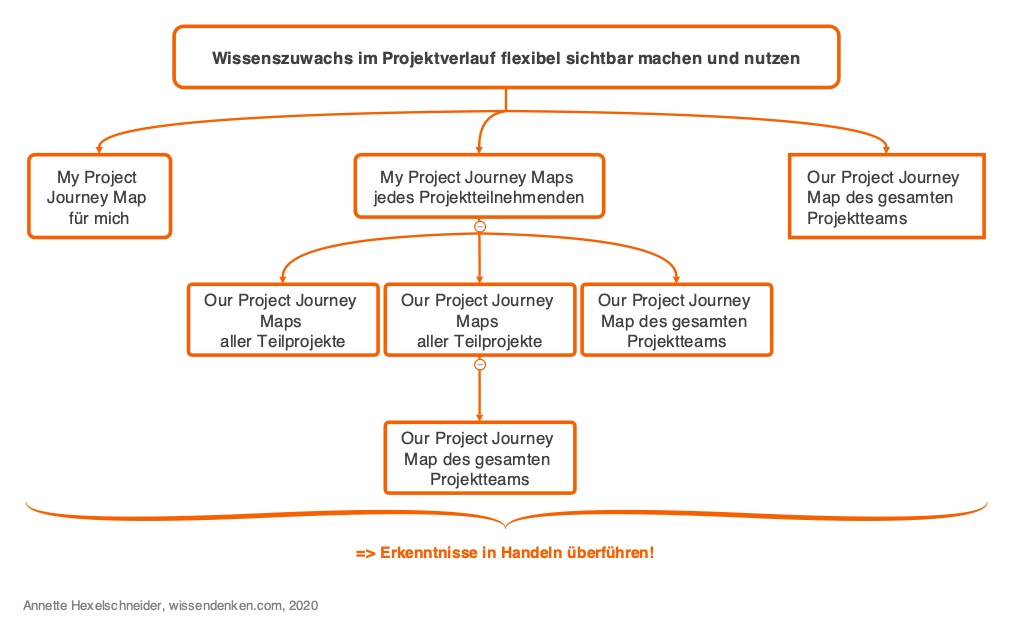

Es liegt nahe, Journey Mapping als Methode zur Externalisierung von Wissen auch in andere Bereiche zu übertragen. Zum Beispiel in das Projekt Management. Um die Wissenswertschöpfungskette von Projekten zu verlängern, kann es sich lohnen, Wissen aus Projekten zu verstetigen. Doch welches Wissen für wen? Dies zu erkennen, ermöglicht ein visueller Rückblick. Annette Hexelschneider hat dafür die My Project Journey Map und die Our Journey Map (Download siehe unten) entwickelt. Hier stellt Sie die Methode in einer Live-Sessione des WMOOC vor (Dauer 50:09 min) vor:

Die Grundidee ist,

- sich den Projektablauf vor Augen zu führen,

- die Ergebnisse zu protokollieren

- und so zu einer Reflexion überzuleiten.

Externalisiertes Wissen wird gesammelt, implizites Wissen kann erkannt werden und man kann entscheiden, was für wen noch externalisiert und was für wen verstetigt werden sollte. Dies ist aber nicht der einzige Effekt. Nutzen Projektteilnehmende zuerst die My Project Journey Map, hilft diese Reflexion, den persönlichen Wissenszuwachs zu erkennen und kann zur Selbststärkung führen.

Mögliche Nutzungsvarianten:

Bedenkenswert für eine erfolgreiche Nutzung:

- eine ermöglichende Kultur, um Wissen zu teilen,

- mit einem kleinen Projekt beginnen,

- ein SMARTes Ziel für die Nutzung der Methode,

- Kriterien für zu verstetigendes Wissen,

- Wissen wird dann auch in Handeln überführt.

Nutzt man die Methode öfter, bekommt man als Bonus noch mehr Erkenntnisse, weil man Wissensmuster erkennen und damit weiterlernen kann.

Downloads:

MyProjectJourneyMap_Vs20201013

OurProjectJourneyMap_Vs20201013

Denkaufgabe:

Wie erkennen und „ernten“ Sie Projektwissen und ganz besonders implizites Wissen aus Projekten? Was läuft dabei gut und was noch nicht? Wie könnte Ihnen Journey Mapping helfen?

Quelle:

Hexelschneider, A. (2020) Einfach umfassend Erfahrungswissen sichern mit der Project Journey Map In: projektmagazin (Paywall)

Weiterführende Informationen:

- Journey Map zur persönlichen Reflexion der eigenen Lehr-/Trainingsqualität (ab S. 115)

- Auch interessant: Die Idee eines Wissensmanagement-Plans für Projekte

- Generell zu Lessons Learned und wie diese erfolgreich werden: Henley Forum Lessons Learned

Kommentare/Hinweise:

Wir freuen uns über Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge. Gerne per eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).

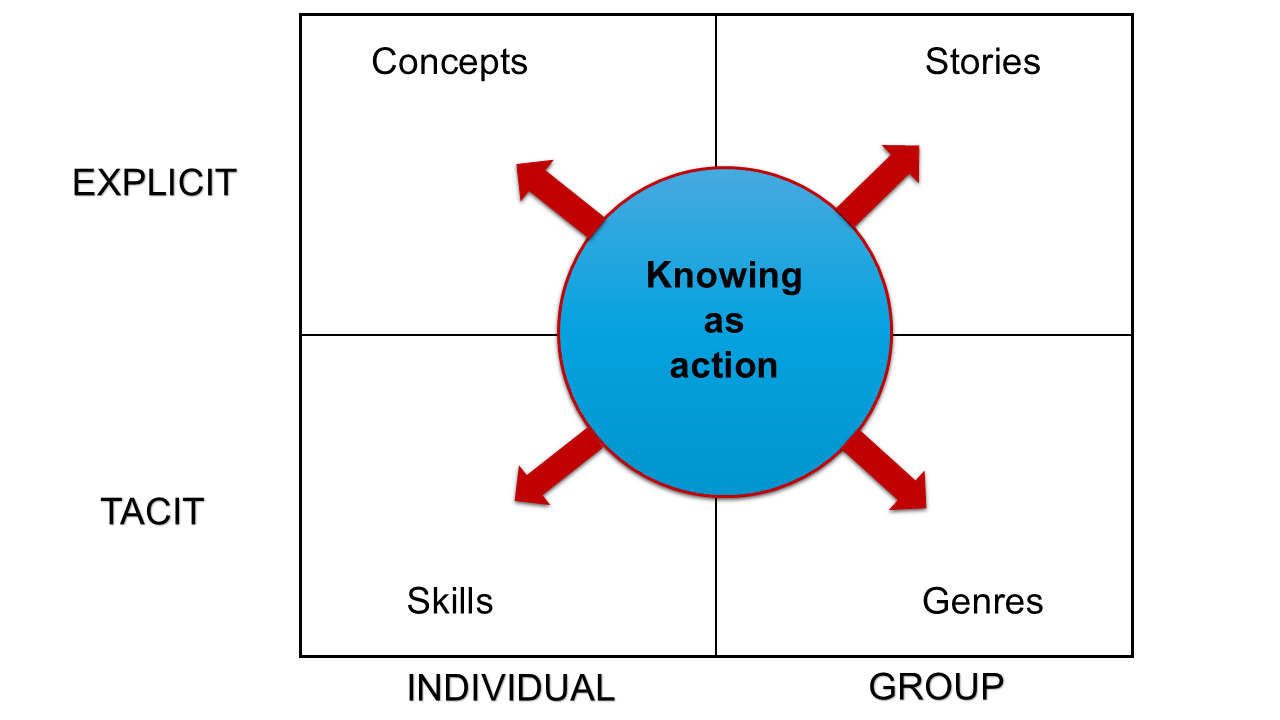

Kompetenzkatalog Wissensmanagement

Welche Kompetenzen erfordern unterschiedliche Rollen im Wissensmanagement? Zum Beispiel die Rolle einer Wissensmanagerin oder eines Wissensmanagers? Warum gibt es einen „Kompetenzkatalog“ und nicht ein Kompetenzprofil z.B. zum „Wissensmanagement – Professional“?

Ein Kompetenzprofil für eine bestimmte Rolle in einem Fachgebiet (hier „Wissensmanagement“) ist sinnvoll, um den Kompetenzstand (IST) festzustellen und den Weg zum „SOLL“ durch Qualifizierungen und Weiterbildungen zielgerichtet durchzuführen, zu vergleichen und deren Ergebnis/Qualität bewerten zu können. Damit ist es ein nützliches Werkzeug für die persönliche Entwicklung oder die Personalentwicklung einer Organisation.

Im Rahmen einer Fachgruppe der Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. (GfWM) ist der Kompetenzkatalog – Wissensmanagement (KK-W) entstanden (zugreifbar hier auf den Seiten der GfWM, inkl. der zugehörigen Dokumente). Der KK-W umfasst für den Umgang mit Wissen relevante Kompetenzen in jeweils vier Ausprägungsstufen. Für unterschiedliche Rollen im Wissensmanagement kann dieser Katalog genutzt werden, um spezifische Kompetenzprofile zu definieren.

Für eine Rolle ‚Wissensmanagerin / Wissensmanager (ohne disziplinarische Führungsverantwortung)‘ liefert der Kompetenzkatalog ein Beispiel (zum Vergrößern Grafik anklicken):

Im folgenden Video erläutern Gabriele Vollmar und Angelika Mittelmann kurz die Hintergründe und grundlegende Definitionen (Dauer 7’21 Min):

In Folge 2 stellen die beiden das Beispiel eines Kompetenzprofils für einen Wissensmanagement Professional vor (Dauer 6’18 Min):

Auf dem KnowledgeCamp 2019 (GKC19) der Gesellschaft für Wissensmanagement wurde in einer BarCamp-Session von Gabriele Vollmar und Angelika Mittelmann der „Kompetenzkatalog – Wissensmanagement“ vorgestellt und mit einem Teilnehmer beispielhaft gemeinsam ein Kompetenzprofil erstellt, so dass man daran die praktische Anwendung des Kompetenzkalakogs ansehen kann. Auch einige Hintergründe zum Kompetenzkatalog werden daraus deutlich. (Video Dauer: 53:18min, inklusive einer längeren Feedbackrunde mit den Session-Teilnehmenden):

Index zum Video:

- 0:00 min : Begrüßung und Einführung

- 0:40 min : Kompetenzprofil eines Wissensmanagers

- 2:00 min : Kompetenzfelder und wie sind sie entstanden

- 4:27 min : Kompetenzstufen

- 7:37 min : Die/der Wissensmanagement – Professional

- 10:35 min: Unterscheidung zwischen Funktion und Rolle

- 14:36 min: Woran habt Ihr Euch bei dem Kompetenzmodell orientiert?

- 17:12 min: Praxistest: Kompetenzprofil aus dem Teilnehmerkreis erstellen

- 31:33 min: Unterscheidung Ist/Soll -Profil

- 32:25 min: Kompetenzen beobachtbar – wie erfolgt dies in der Praxis?

- 35:41 min: Anwendung auf „Wissensarbeiter“ – über Rollen

- 39:49 min: Kompetenzprofilnutzung zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter

- 40:49 min: Beginn der Feedback-Runde (bis zum Ende des Videos)