Eine Community of Practice oder auch Experten-Netzwerk bezeichnet eine Gruppe von Personen, die ähnlichen Aufgaben gegenüberstehen und die das Interesse an einem Thema / definierten Wissensgebiet eint.

Im Unterschied zu einer Arbeitsgruppe oder einem Projektteam ist eine Community selbst organisiert und erfüllt einen selbstgewählten Zweck. Sie dient in erster Linie dem Austausch von Erfahrungen und Informationen sowie der gegenseitigen Unterstützung und ermöglicht gemeinsames Lernen. Die Mitglieder erhalten ihre Rolle nicht durch Festlegung, sondern erwerben diese durch Akzeptanz (Meritokratie).

In Organisationen können Communities den Austausch zwischen Experten über Bereichs- oder Standortgrenzen hinweg ermöglichen.

Eine gute, etwas ausführlichere Beschreibung von Communities of Practice liefert das InfoWissWiki.

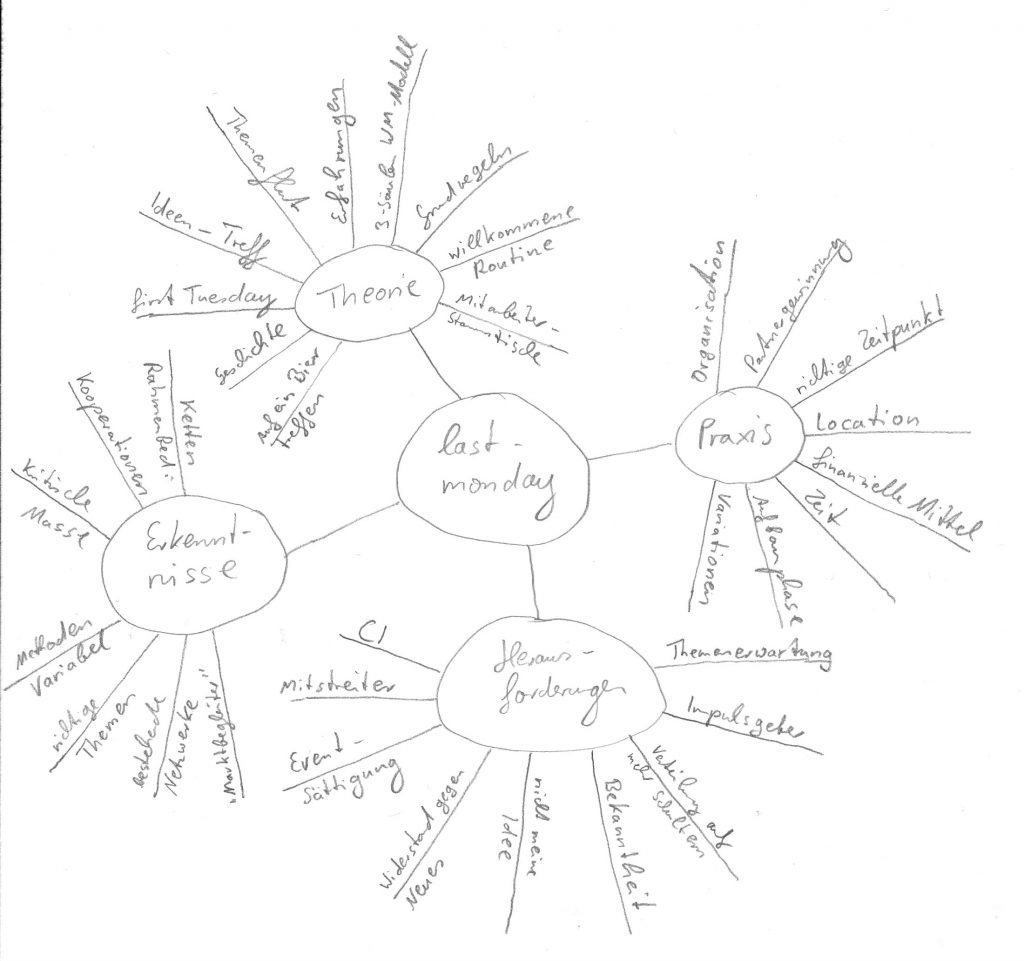

In diesem Erklärvideo erläutert Gabriele Vollmar, warum Communities toll sind für Wissensmanagement, aber leider nicht von alleine laufen (Dauer 10’57 Min):

Das Konzept wurde 1991 von Jean Lave und Etienne Wenger geprägt und in den Folgejahren vor allem von Wenger weiterentwickelt [vgl. Lave, J., Wenger, E. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press; Wenger, E. (1998) Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press; Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W. (2001) Cultivating Communities of Practice. HBS press].

Für die Autoren des Münchner Modells (Reinmann und Mandl) sind Communities das zentrale Element eines organisationalen Wissensmanagement.

Denkaufgabe:

Sie möchten zu einem Ihrer Fachgebiete eine Community in Ihrer Organisation ins Leben rufen. Was könnte andere motivieren, sich in dieser Community zu engagieren?

Weiterführende Materialien (wenn Sie mehr Zeit investieren möchten):

Praktische und systematisch aufbereitete Erfahrungen zu „Online Communities“ vermittelt Dr. Christoph Koenig (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.), zuständig für Digitalisierung und Vernetzung in den beiden Video-Teilen: „Eigenschaften von Online Communities – Teil 1: Ökonomie“ (18:48min, Dr. Christoph Koenig):

und „Eigenschaften von Online Communities – Teil 2: Der ganze Rest“ (14:39 min, Dr. Christoph Koenig):

- Introduction to Communities of Practice von Etienne und Beverly Wenger (2015)

kurzer Überblick und Einführung (in englischer Sprache)

- Lave and Wenger and communities of practice

ausführliche Darstellung des Konzepts von Lave und Wenger (in englischer Sprache)

- What is a community of practice and how can we support it?

ausführlicher Buchartikel von Christopher Hoadley (in englischer Sprache)

- Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) betreibt zum Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern so genannte Fachkreise nach dem Community-Ansatz. Hier wird die Arbeitsweise anschaulich beschrieben.

- Und schließlich noch ein Video von Gabriele Vollmar zum Konzept des „ba – Wissensraums“ und dessen Bedeutung für Wissensmanagement, insbesondere Communities

(Dauer 7:58 Min):

Kommentare/Hinweise:

Wir freuen uns über Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge. Gerne per eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).