In ihrem Aufsatz Bridging Epistemologies: The

Generative Dance Between Organizational Knowledge and

Organizational Knowing. (In: Organization Science, 10(4), S. 381-400.) stellen Cook und Brown „die Epistemologie des Besitzes in Frage“: Traditionell wird Wissen als statische Ressource betrachtet, die Einzelpersonen oder Organisationen besitzen, ansammeln, speichern und übertragen können. Diese Perspektive konzentriert sich oft auf Wissen als Objekt, etwas Explizites und im menschlichen Geist Enthaltenes. Im Englischen verwenden die Autoren hierfür den Begriff ‚knowledge‘.

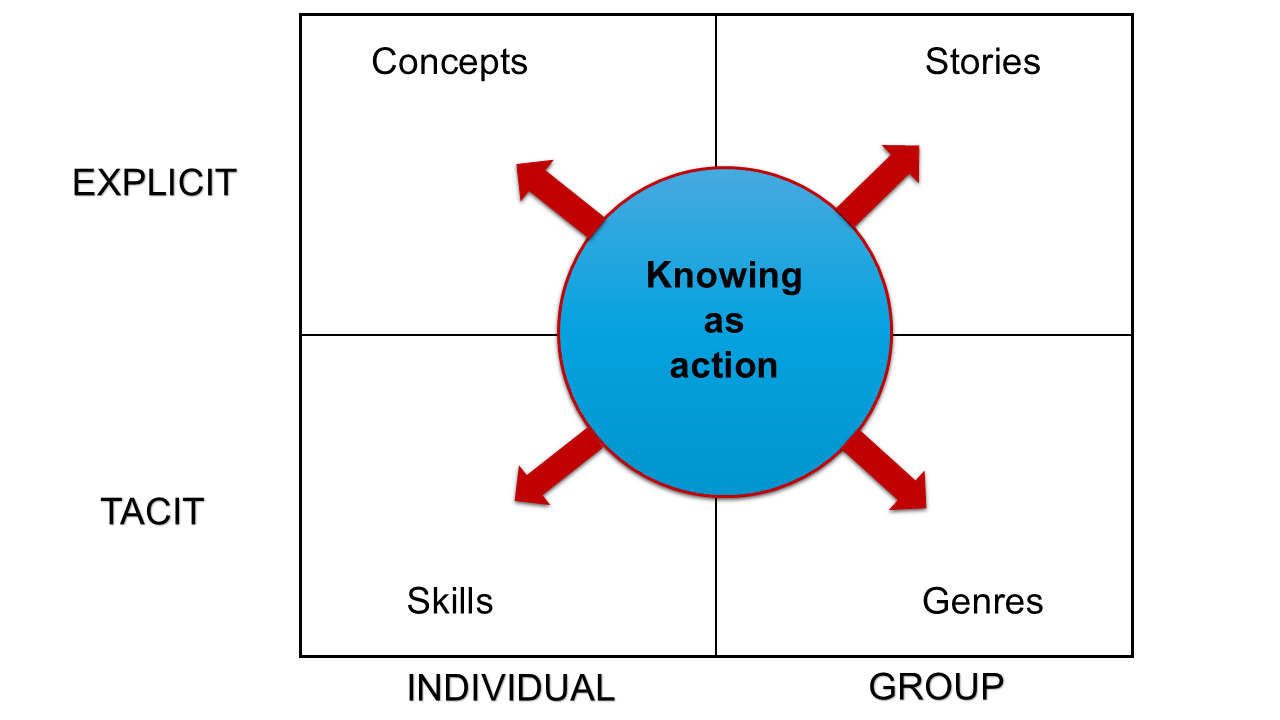

Cook und Brown schlagen eine „Epistemologie der Praxis” vor, die „Wissen als einen dynamischen, handlungsorientierten Prozess“ betrachtet. Anstelle von Wissen als statischer Einheit wird „Wissen” als Verb beschrieben, als etwas, das man *tut*, das untrennbar mit der Praxis verbunden ist und sich durch die Beteiligung an sinnvollen Handlungen im individuellen und gruppenbezogenen Kontext entfaltet. Im Englischen verwenden sie den Begriff ‚knowing‘. Diese Perspektive erkennt den sozialen, kontextabhängigen, mehrdeutigen und dynamischen Charakter von Wissen an.

Mit ihrem Framework wollen Cook und Brown den Gegensatz zwischen ‚Wissen als Objekt‘ und ‚Wissen als Prozess‘ überbrücken und das Zusammenspiel von Wissen betonen. Im Mittelpunkt steht „Wissen als Handeln“, was bedeutet, dass Wissen durch diese Interaktionen kontinuierlich geschaffen und dynamisch angewendet wird. Der „generative Tanz“ aus dem Titel des Aufsatzes impliziert, dass diese verschiedenen Formen des Wissens nicht miteinander konkurrieren, sondern sich gegenseitig befähigen:

- Explizites individuelles Wissen (Konzepte):

Formale Wissensstrukturen wie Theorien, Modelle und Rahmenwerke, die Einzelpersonen entwickeln und nutzen. - Explizites kollektives Wissen (Geschichten):

Gemeinsame organisatorische Narrative, Cases und Geschichten, die ein gemeinsames Verständnis innerhalb von Gruppen schaffen. - Implizites individuelles Wissen (Fähigkeiten):

Persönliche Kompetenzen, Erfahrungen und intuitives Know-how, das durch Praxis erworben wurde. - Implizites kollektives Wissen (Verhaltensmuster/ soziale Praktiken):

Kollektives, kulturell verankertes Wissen, wie organisatorische Konventionen, spezifische Sprachen oder Kommunikationsmedien, das das Verhalten und die Normen einer Gruppe prägt.

Implikationen für Organisationen

Der „generative Tanz” ermutigt Organisationen, alle vier Formen des Wissens anzuerkennen und auszugleichen. Er fördert die Schaffung eines sich gegenseitig befähigenden Umfelds, in dem Wissen ein aktiver, sich entwickelnder Prozess ist, anstatt Wissen lediglich als Wettbewerbsressource zu betrachten. Dieser ganzheitliche Ansatz ist, laut Cook und Brown, entscheidend für organisationales Lernen, Innovation und Wissensmanagement, da er anerkennt, dass effektive Entscheidungsfindung und Problemlösung sowohl auf strukturiertem (explizitem) als auch auf in der Praxis verankertem (implizitem) Wissen beruhen, und zwar sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene.

Konkret bedeutet dies, dass es weniger um Management als aum Facilitation geht und sich die beiden grundlegenden Strategien ‚Kodifizierung‘ und ‚Personalisierung‘ im Umgang mit Wissen ergänzen.

Im Kontext anderer Modelle

- Ähnlich wie beim SECI-Modell betonen Cook und Brown die dynamische Interaktion zwischen explizitem und implizitem Wissen. Sie betrachten dieses Zusammenspiel aber weit weniger technokratisch (Umwandlung von implizit nach explizit…), ein verbreiteter Kritikpunkt am SECI-Modell.

- Wie beim Münchner Modell liegt ein Fokus auf der Dynamik des Wissens und seinen beiden Polen zwischen Information (Besitz) und Handlung (Praxis).

- Hinsichtlich des Primats der Gestaltung von Rahmenbedingungen gegenüber der direkten Steuerung von Wissen ist es nahe beim Wissensgarten.

Dieses mit der KI Notebook LM auf Grundlage von Fachartikeln zu Cook und Brown generierte Video bringt es nochmals auf den Punkt (Dauer 7’11 Min., in englischer Sprache)